湖北日报见习记者 唐雪舟 通讯员 李霞线下配资官网

《反反噬》主题展海报 武汉美术馆(琴台馆)供图

《反反噬》主题展海报 武汉美术馆(琴台馆)供图

7月10日至10月27日,武汉美术馆(琴台馆)推出以“反反噬”为主题的第九届繁星计划当代艺术家研究展。此次展览特邀艺术学博士蓝庆伟担纲策展人,他以数字技术引发的信息茧房、景观社会、科技反噬等议题为切入点,呈现了26位国内艺术家的235件(组)作品,涵盖架上绘画、装置、影像及综合材料等媒介。“反反噬”的实质是探讨身处景观社会中的人们如何从技术流中抽离,不盲目迷信技术的科技美学,而是去反思技术在人文关怀上的工具理性。正如武汉美术馆馆长陈勇劲所说:“这不是一种对抗,而是一种平衡,一种科学技术与人文关怀之间的平衡。”

余春娜作品 《一念无明生三细》 武汉美术馆(琴台馆)供图

余春娜作品 《一念无明生三细》 武汉美术馆(琴台馆)供图

被膜拜的“蛋塔”:透视消费主义的陷阱

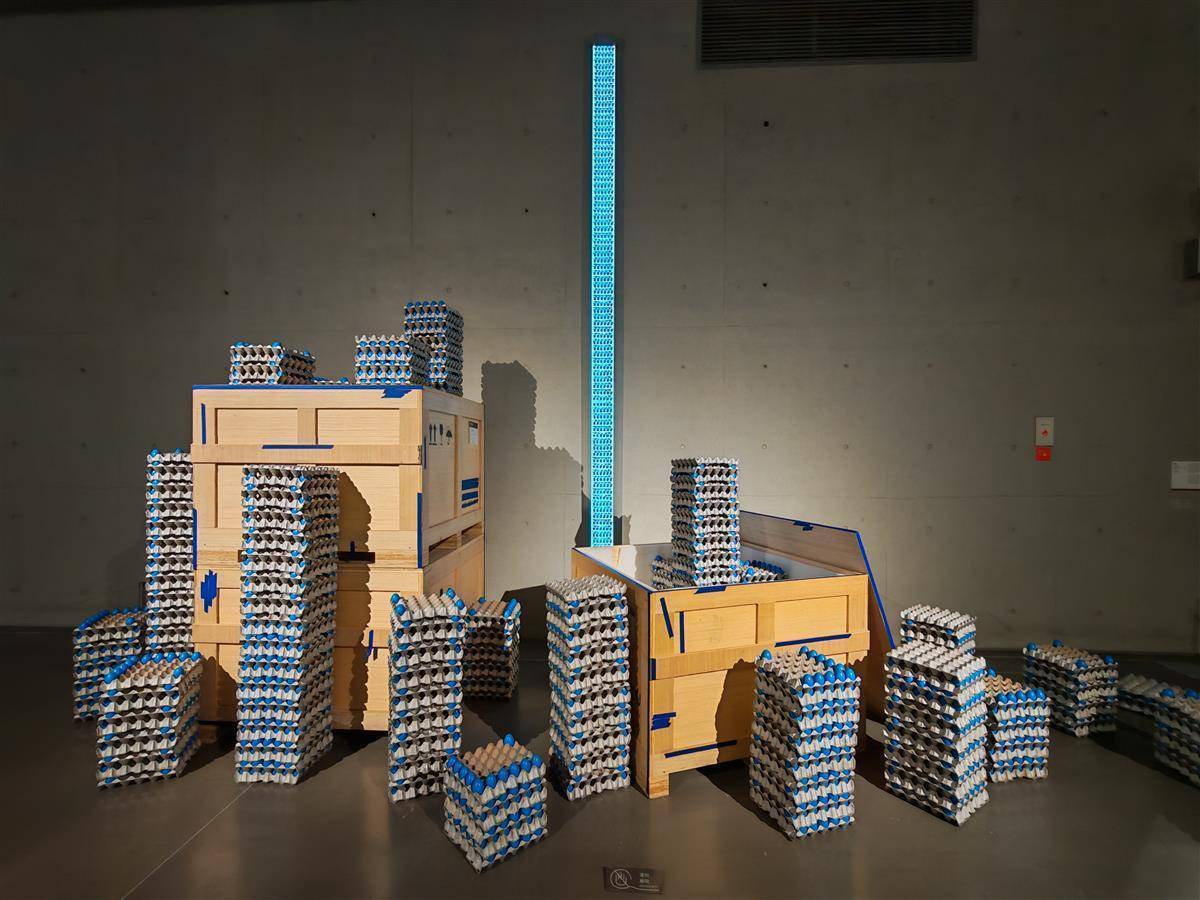

鸡蛋,是人们日常生活中最常见的一种食物,几乎家家户户都吃得起,但当一颗普通的鸡蛋被层出不穷的营销手段裹上精致的外衣,就会身价倍增,变得并不普通。鞠腾的装置艺术作品《“画蛋”重思——蛋塔》就隐含了这样的寓意。被涂抹成蓝色和紫色的鸡蛋被一层层地堆叠成高塔的形状,甚至需要人们抬头仰视才能看到顶端。

鞠腾作品 《“画蛋”重思——蛋塔》 见习记者唐雪舟摄

鞠腾作品 《“画蛋”重思——蛋塔》 见习记者唐雪舟摄

为何要把鸡蛋涂抹成蓝色和紫色?鞠腾表示,在古代,蓝色和紫色的矿物颜料需要用珍贵的矿物制成,价格高昂、在某些年代堪比黄金,而且塔状的建筑也容易引起人们的膜拜和瞻仰。视觉的包装造成了现实与虚幻的错位,鞠腾的作品揭示了景观社会下的消费陷阱。

景观社会是法国哲学家居伊·德波在20世纪60年代提出的概念,指现代社会被视觉表象和媒体形象所主导的现象,揭示了人们通过消费、媒介和技术构建的虚拟景观认知世界,导致真实社会关系被异化、个体判断力被削弱等后果。“景观社会”概念引起了广泛的思考和讨论。如果从这个角度来解读鞠腾的作品,“蛋塔”就好像是一座具有视觉幻象的高塔,被消费主义精心包装后供人们追捧和崇拜。当人们打破视觉的幻象,重新聚焦于眼前的真实,就会发现鸡蛋只是鸡蛋,生活,也还是生活。

鞠腾作品 《“画蛋”重思——蛋塔》 见习记者唐雪舟摄

鞠腾作品 《“画蛋”重思——蛋塔》 见习记者唐雪舟摄

一个艺术“家”:工作与生活的交融

在展厅中心,有一组特殊的画作,它由三幅画像组成,但画像的背景墙却并不是空白的墙面,而是画家本人的工作室照片,三幅画作与工作室的照片浑然一体,仿佛天然就嵌入其中。这三幅画作是艺术家陈彧君所创作的《错屋》和《502房间》两个系列的作品,而在布展时将它们与创作时所处的工作室照片作为一个整体布置,也是出自艺术家本人的创意。

陈彧君 《错屋 No.150805》《错屋 No.140812》《502房间 No.170908》(从左至右) 见习记者唐雪舟摄

陈彧君 《错屋 No.150805》《错屋 No.140812》《502房间 No.170908》(从左至右) 见习记者唐雪舟摄

在陈彧君看来,他的工作室不仅是他工作的地方,也是他居住的地方,就像家一样。“我的工作室形成了一个家园,这个家园本身包含了很多元素,像个体跟社会的空间、工作室跟每个人的家庭,其实所有东西都是交集在一起的。”2022年,陈彧君曾在重庆的龙美术馆举办过一个名为“艺术‘家’”的个人展,这个“艺术家”的“家”字一语双关,既代表一种身份,同时也是一个物理空间。他表示很喜欢这种自己的工作室跟生活空间结合在一块的感觉:“随着你自己对艺术理解的加深,就会发现艺术其实渗透在生活里面的每一个角落。”

对陈彧君而言,工作室并不只是单纯的“空间装修”,而是需要对其进行创造性地营建和重置,使之产生新的空间形态。当他在工作室中进行艺术创作时,就好像在和空间进行一场对话,由此打破现实和虚幻的界限,探寻最本真的自我。

翟一涛拓印冰面的过程影像 武汉美术馆(琴台馆)供图

翟一涛拓印冰面的过程影像 武汉美术馆(琴台馆)供图

拓印“移动的山水”:叩问自然的心声

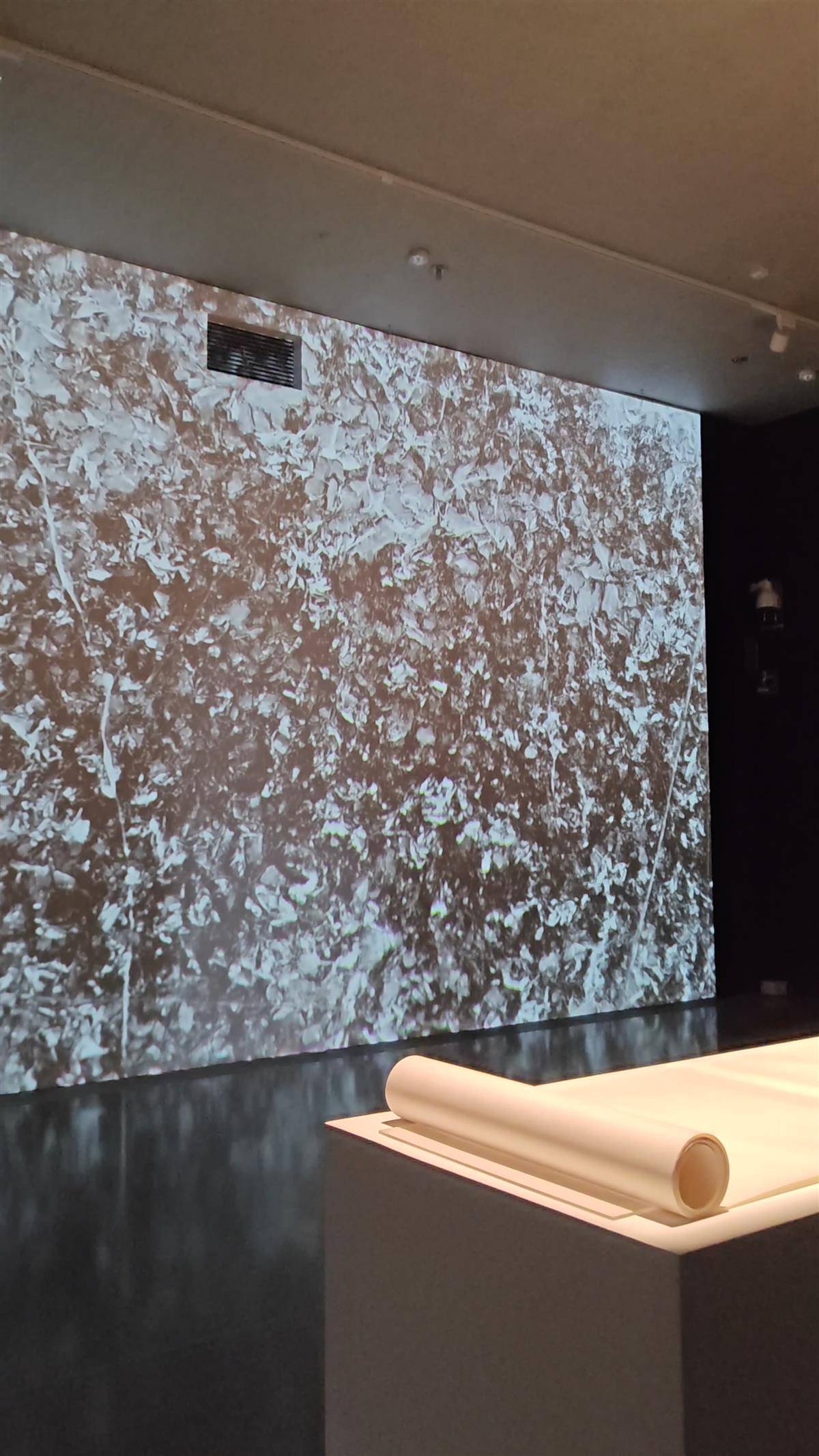

一幅空白的卷轴放置在一个相对封闭的房间里,两边的墙上放映着无声的影像,似乎显得与世隔绝。

翟一涛拍摄的川西冰面痕迹的影像 见习记者唐雪舟摄

翟一涛拍摄的川西冰面痕迹的影像 见习记者唐雪舟摄

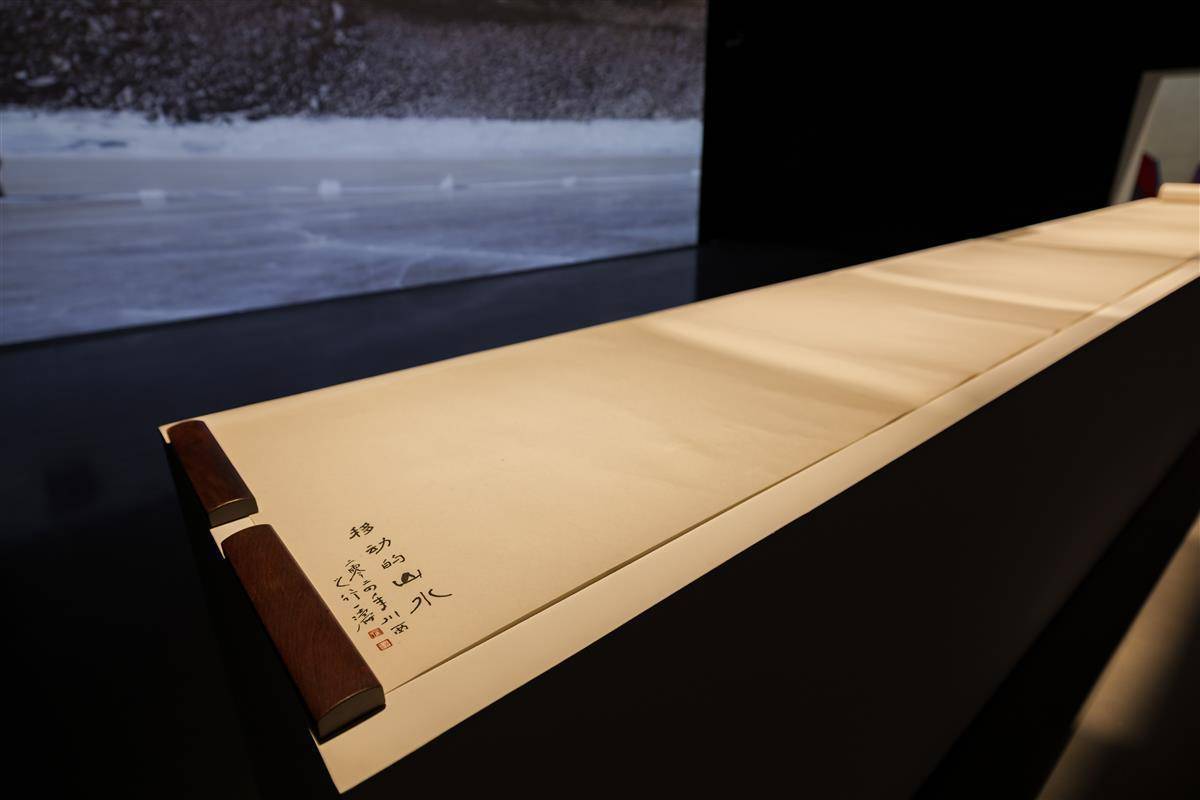

这幅空白的卷轴是艺术家翟一涛的作品,名为《移动的山水》,它看似空白,却并非空无一物。据他介绍,这幅卷轴是他在川西一个海拔4000米的冰湖上拓印的作品。“这幅长卷你看它是没有痕迹的,但它其实是有痕迹的,痕迹已经发生了。”空白的卷轴就好似中国哲学里“空”的概念,似有还无,给人留下无尽的遐想。

翟一涛作品《移动的山水》武汉美术馆(琴台馆)供图

翟一涛作品《移动的山水》武汉美术馆(琴台馆)供图

为什么会想要去拓印这样一幅作品?在古代,文人墨客往往会游历名山大川,寻找散落各地的金石碑刻进行拓印,这一行为被称为访碑。在翟一涛看来,这幅作品就是一幅“访碑”之作,当他在冰面上拍打拓印时,就是在叩问山水,与自然对话。空白的画卷,就像湖面上融化的冰,它留下了痕迹,只是已经看不见了。“艺术应该传达的是思考,而不是视觉。”在与自然的对话中抛开视觉的表象,思考自我,这或许就是他想传递的隐喻。

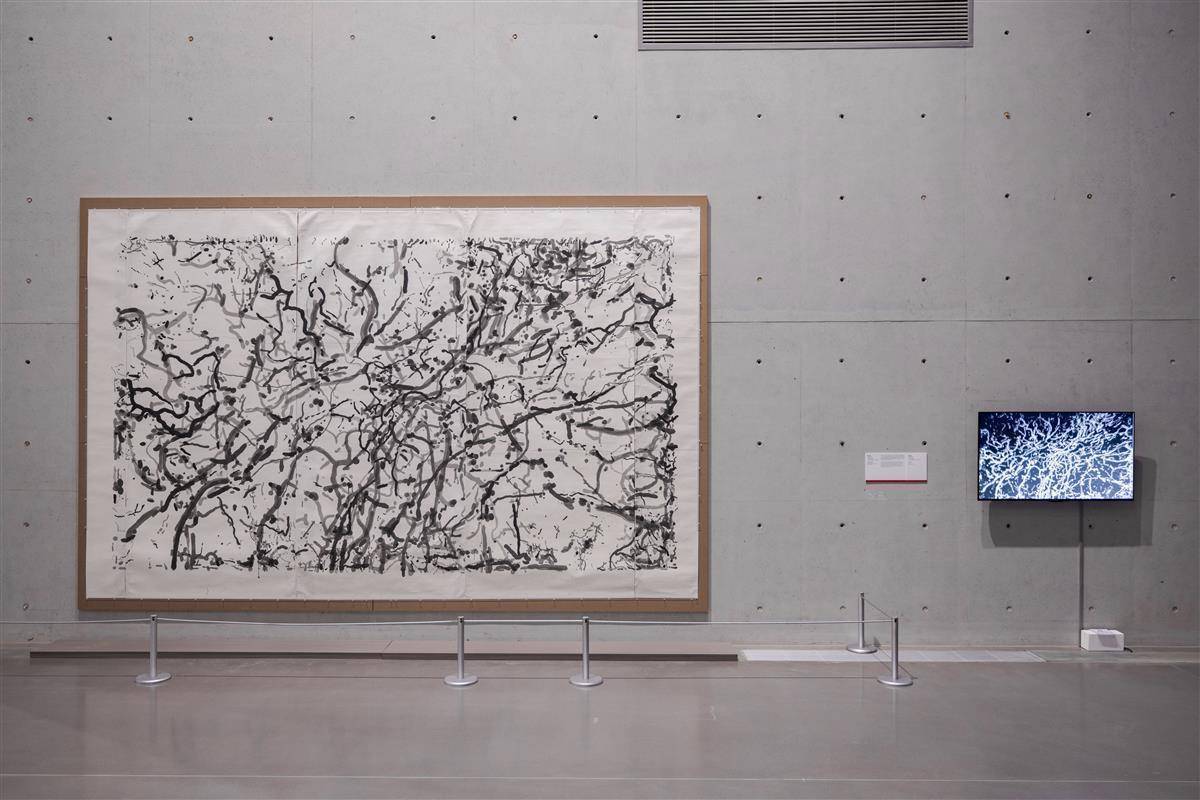

翟一涛作品《芥子园——虫迹》 武汉美术馆(琴台馆)供图线下配资官网

翟一涛作品《芥子园——虫迹》 武汉美术馆(琴台馆)供图线下配资官网

倍加网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。